地下盐水层、枯竭的油气田和开采后废弃的煤层已被证明是大规模CO2封存的重要储层,其中高孔隙度和高渗透性的砂岩储层提供足够的储存容量。实践证明,温度决定储层流体的物理状态与热性质,在CO2运移、捕集效率和长期储存稳定性方面发挥重要作用。CO2以超临界状态(scCO2)注入砂岩储层,展现出独特的热力学特性(如粘度、密度和导热性),与温度变化密切相关。因此,系统研究温度变化对CO2性质、运移及储存状态的影响,对于优化封存策略及监测封存安全性至关重要。本文首先分析热弹参数(如密度、比热、粘度、热膨胀系数、热导率和体积模量)对温度的依赖特征。传统热孔弹理论假定固体基质和孔隙流体同温,而双温热孔弹理论 (TTG)考虑二者存在温度梯度,影响热-流-固耦合。结合实验测量与数值模拟,本文研究了温度依赖的流体性质变化、特征参数变化、饱和度变化等对地震波传播的影响,建立了适用于碳封存地震监测的热-CO2-固体-地震耦合模型,揭示了封存过程中饱水和饱CO2之间温度诱导速度频散与衰减变化的巨大差异。

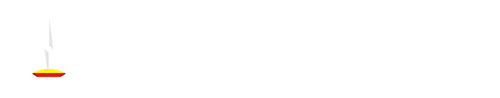

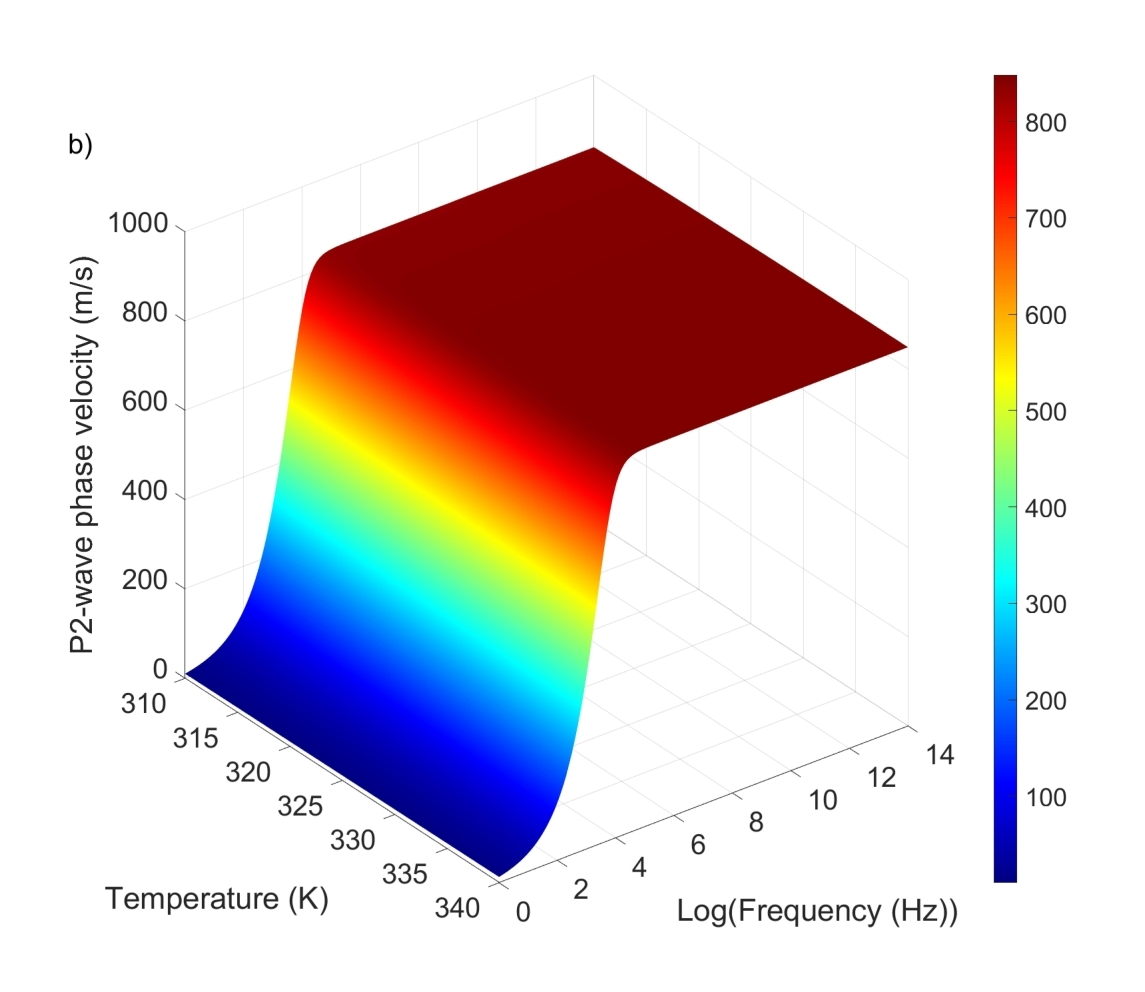

图1. scCO2饱和砂岩中快P波(a)、慢P波(b)的相速度与频率和温度的变化关系

图1显示了饱和scCO2砂岩中频率、温度与相速度的关系。P1波的相速度随着温度的升高而下降,是由于scCO2的密度和体积模量随着热膨胀而降低,在1 kHz附近观察到对应于Biot衰减峰值的相速度拐点,表示在波激发过程中孔隙流体流动引起的能量损失。随着温度从310 K升高至340 K,P2波的相速度增加了约10 m/s,表明scCO2的性质对波传播的影响更为显著。

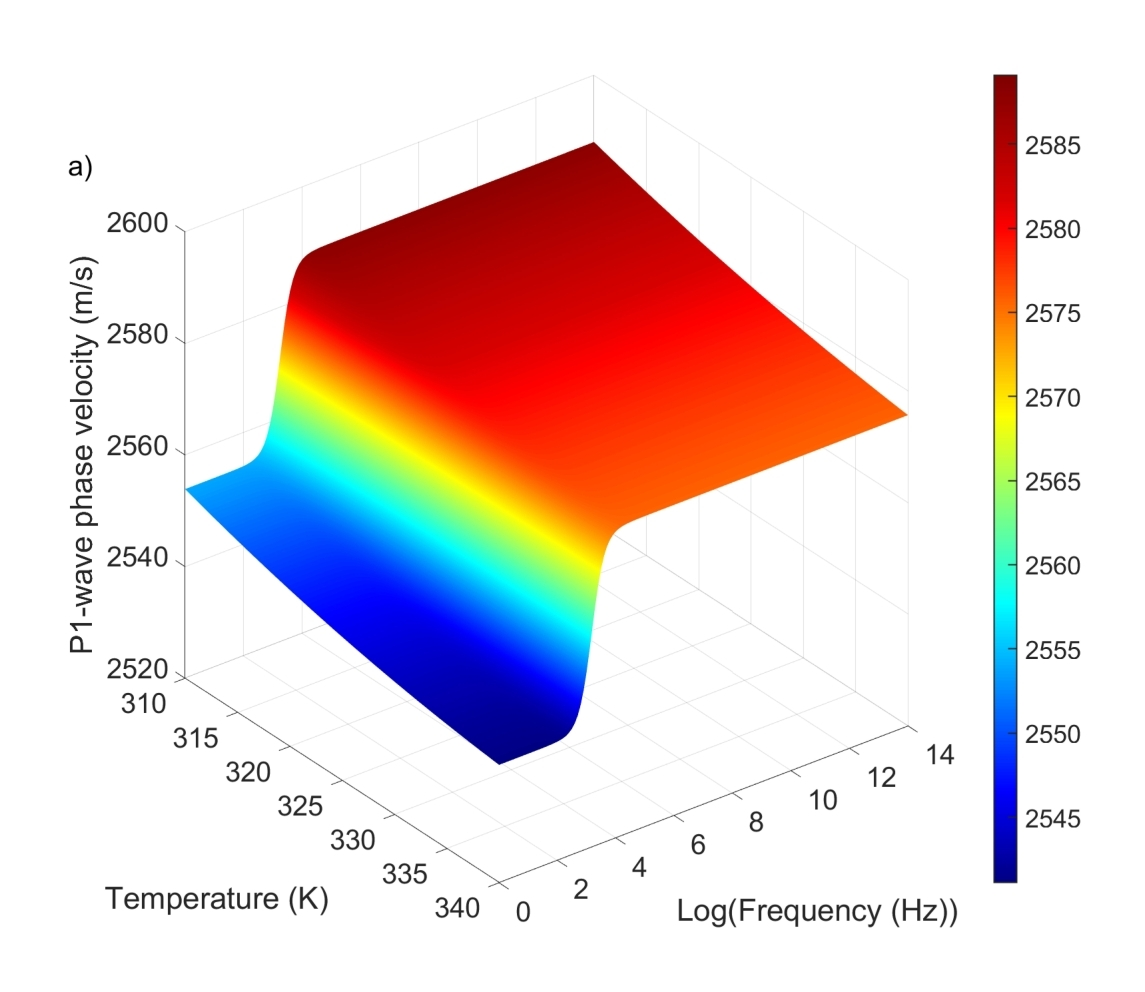

图2. 水饱和砂岩中快P波(a)、慢P波(b)的相速度与频率和温度的变化关系

图2显示,在水饱和岩石中,P1波的相速度同样表现出明显的温度依赖性,先增加,在320 K左右下降,其变化特征与scCO2饱和岩石中速度的单调下降趋势形成对比。水饱和砂岩中的速度增加是由于水的粘度降低,增强了能量的传输,然而,随着氢键的减弱和水分子变得更加无序,水的体积模量降低,导致速度降低。

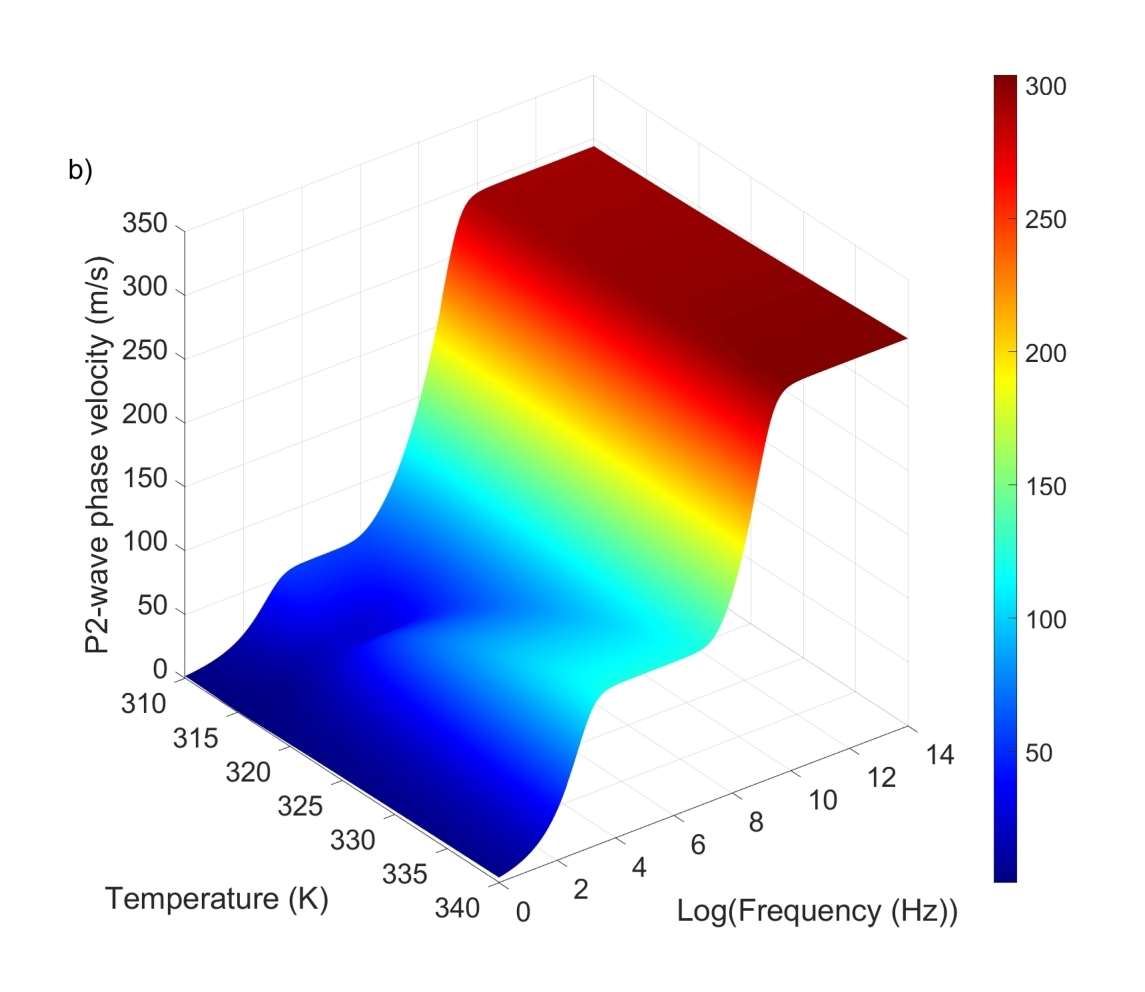

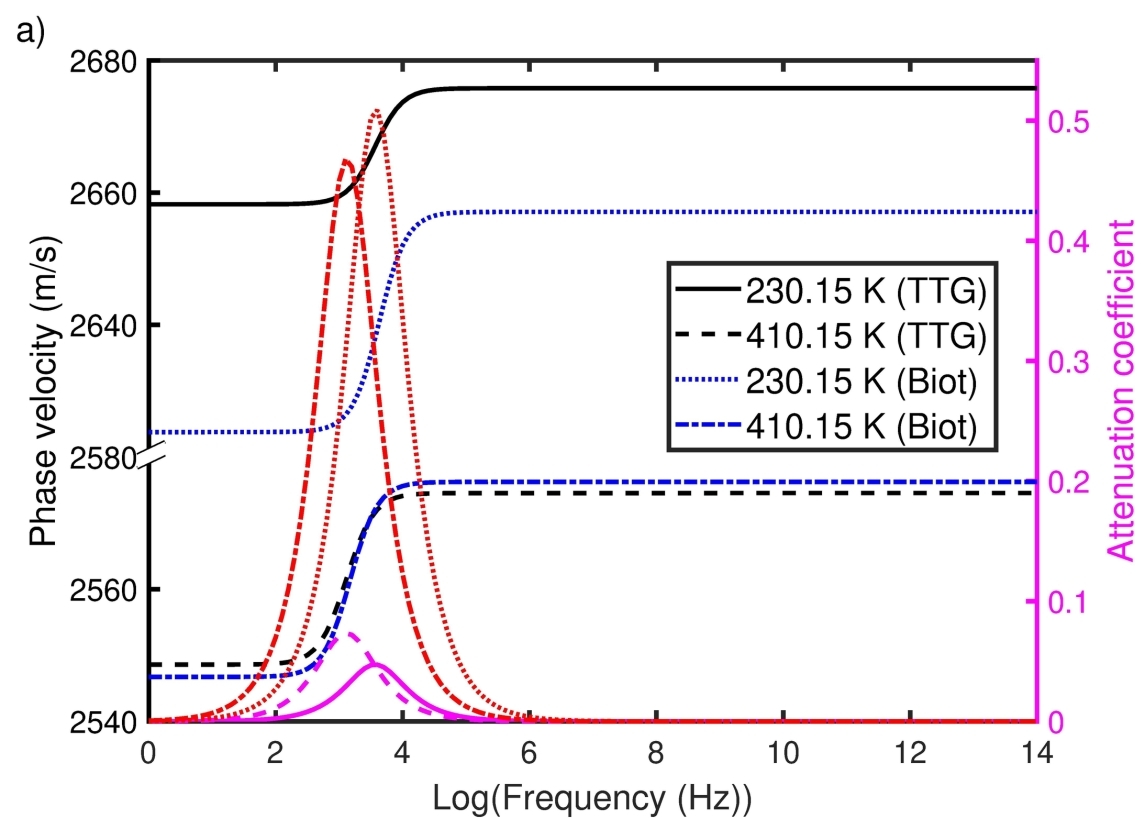

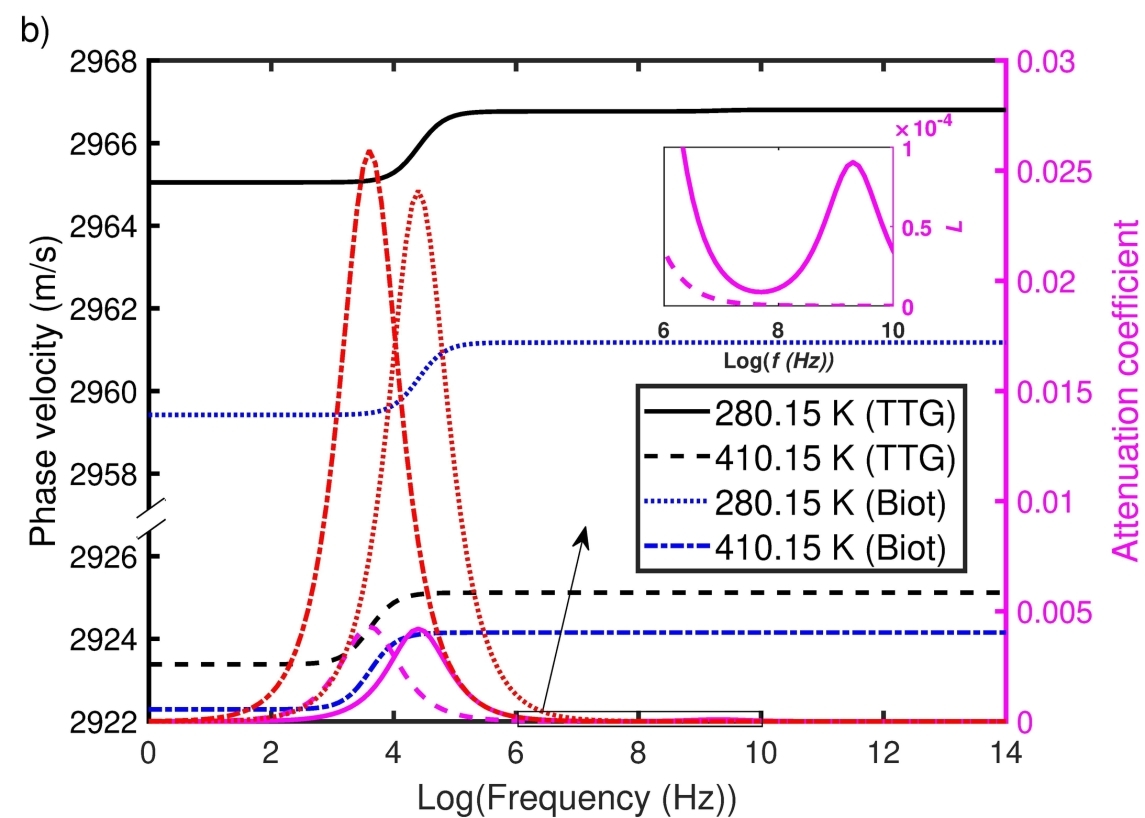

图3. 不同温度下CO2(a)、含水(b)饱和砂岩中快P波的相速度(蓝色和黑色曲线)和衰减系数(红色和洋红色曲线)与频率的关系

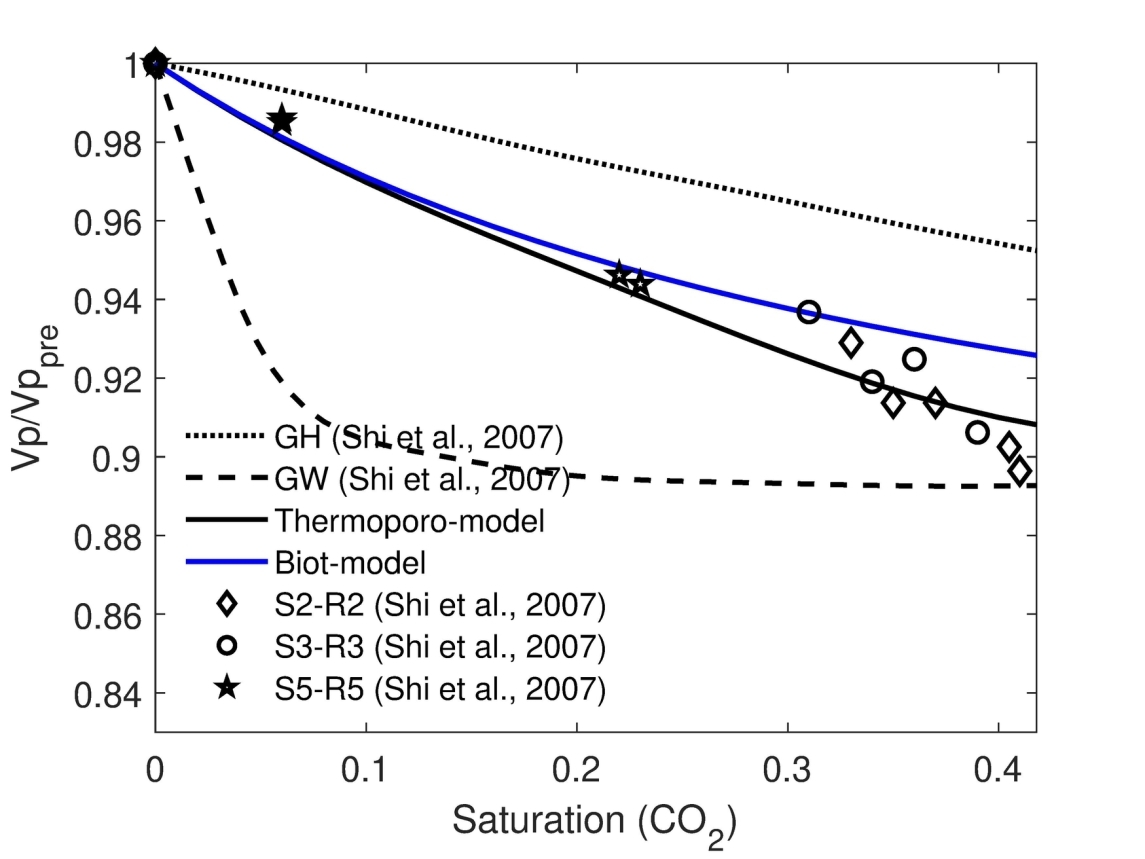

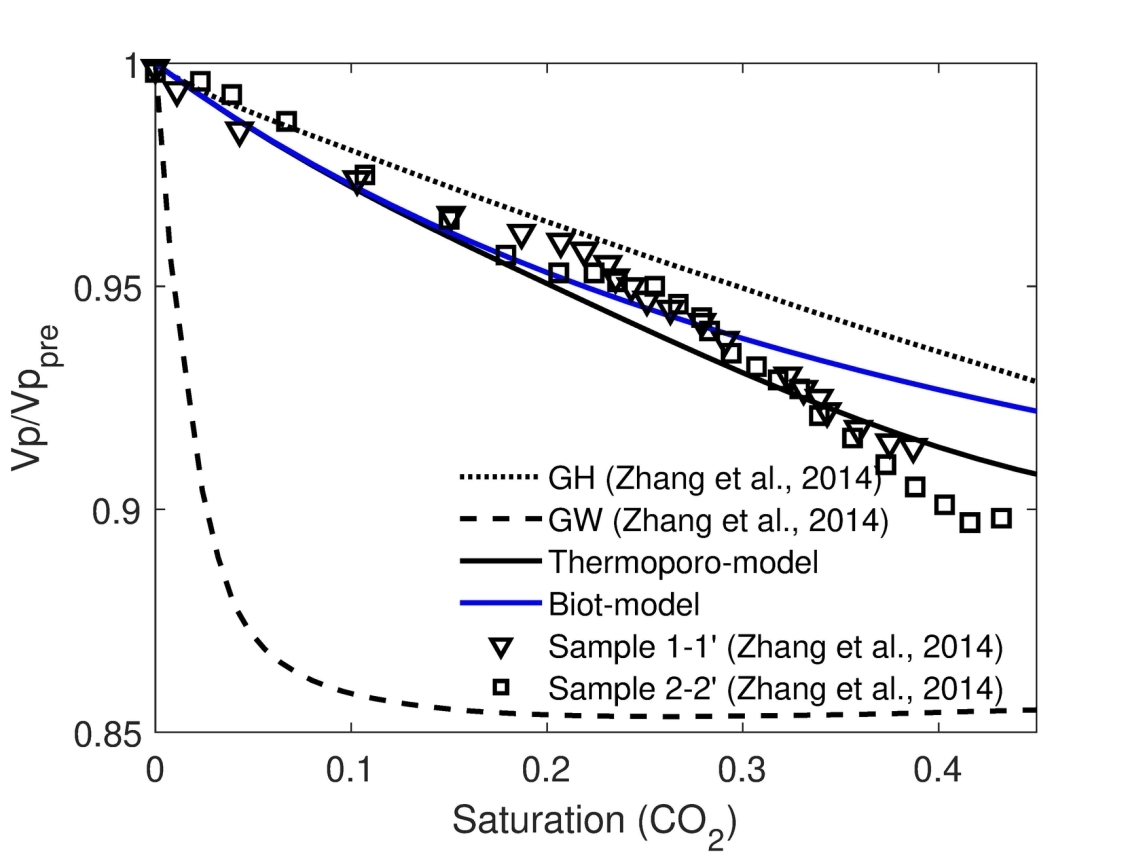

图4. TTG模型预测和实验室测量的P波速度比与scCO2饱和度的关系

为了更好地比较温度的影响,本文还对比了TTG理论与经典Biot理论(图3)。在410.15 K时,TTG理论预测的水饱和岩石的相速度高达2920 m/s,而CO2饱和岩石为2570 m/s。差异主要源于水具有较高的体积模量和密度,增强了能量传播效率。与Biot孔弹性模型相比,TTG理论因考虑了热效应,其对温度的敏感性更强。更重要的是,模型预测的地震波速度与实验数据吻合较好(图4),验证了该模型在监测CO2储层方面的有效性,强调了流体性质在地震响应和储层动态中的关键作用。

本文研究成果为碳封存的注入过程和长期封存进行地震监测,提供了全新的理论工具和技术手段。研究成果近期发表在国际勘探地球物理领域权威期刊GEOPHYSICS,论文通讯作者为437必赢会员中心符力耘教授,第一作者为博士生侯婉婷,合作者为意大利国家海洋与应用地球物理研究所José M. Carcione教授与澳大利亚科廷大学地球物理中心主任Boris Gurevich教授。

论文信息:Hou, W., Fu, L. Y., Carcione, J. M., Gurevich, B. (2025). Two-temperature thermoporoelastic modeling of sandstone reservoirs for monitoring CO2 sequestration. Geophysics, 91(1), 1-49. https://doi.org/10.1190/geo2025-0034.1