生产力提供有机质来源,而浅埋藏带的生物地球化学过程决定其最终归宿,其相互作用机制是理解有机碳循环的关键。深时记录中,结核在富有机质页岩中广泛发育,成为示踪古海洋/湖泊演变、地球化学循环的重要窗口,也为追踪有机碳在浅埋藏带中的命运提供线索。

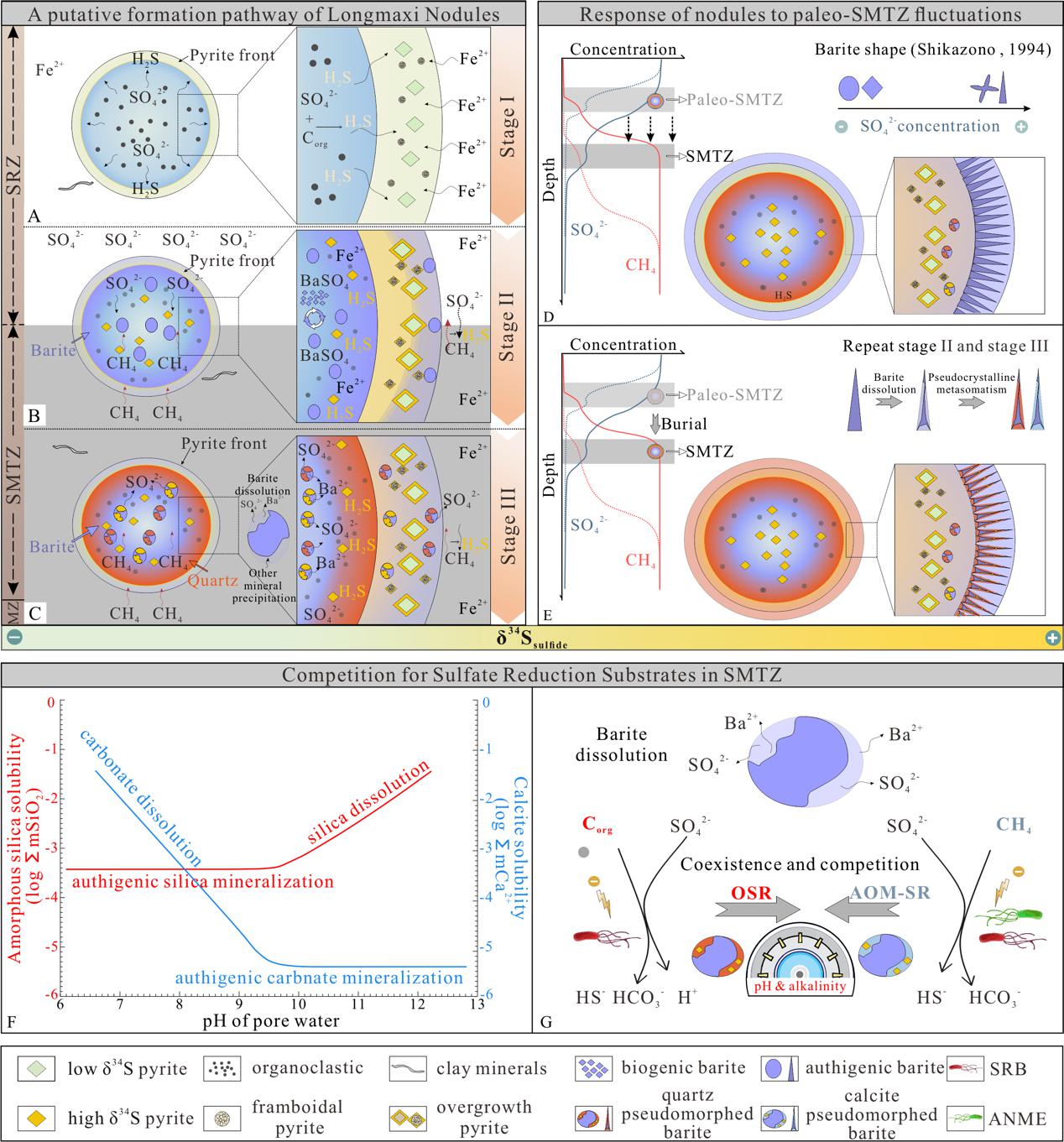

硫酸盐-甲烷过渡带(SMTZ)是硫酸盐还原带(SRZ)与甲烷发酵带(MZ)间的缓冲区域,为硫酸盐还原-甲烷厌氧氧化作用(AOM-SR)的进行提供场所,从而有效地限制甲烷泄露。SMTZ通过调控生物地球化学过程、改变介质条件,控制自生矿物沉淀/溶解,进而控制不同类型结核的形成与改造,也控制了有机碳的消耗与埋藏。

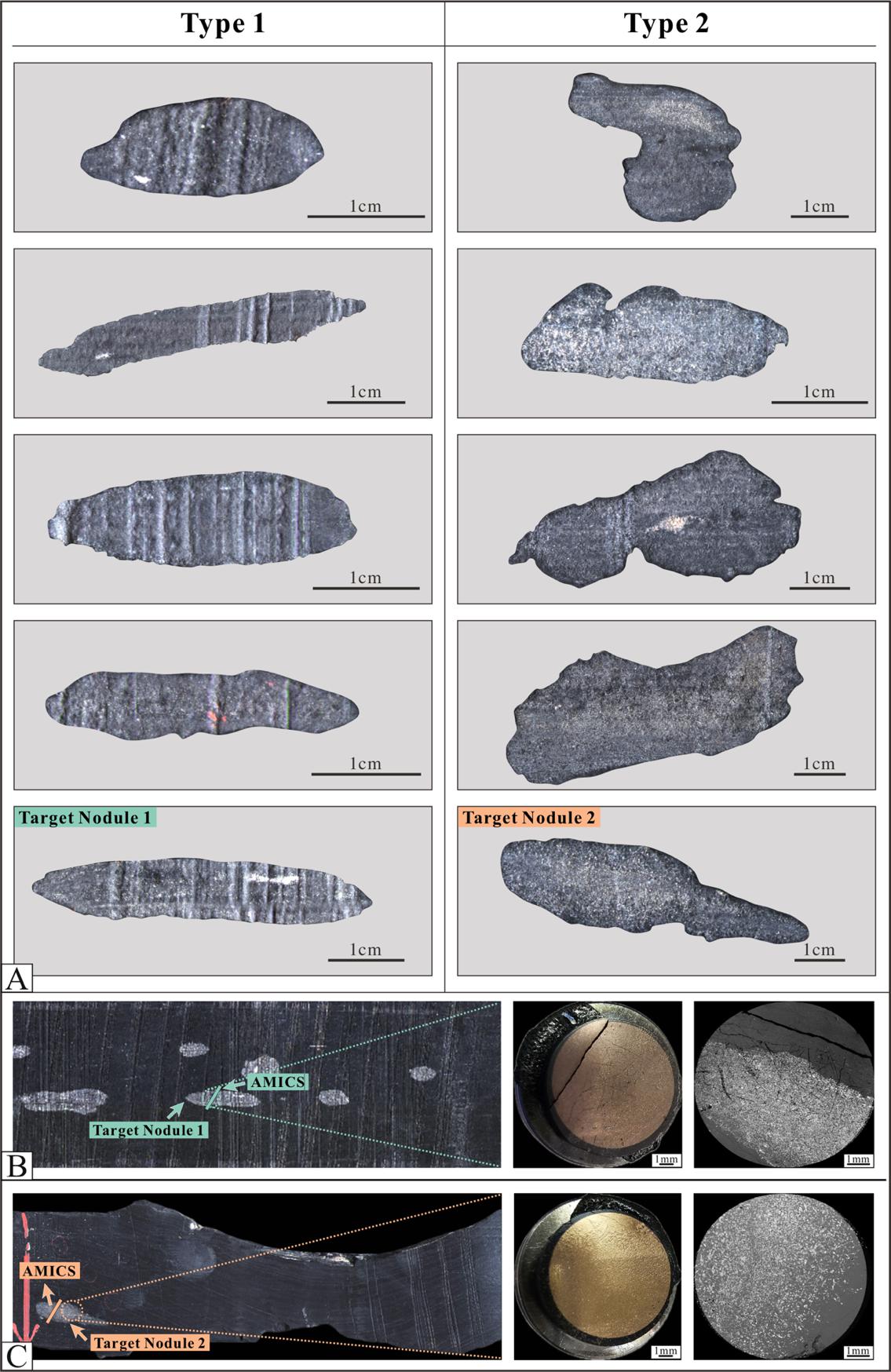

437必赢会员中心操应长教授团队针对川南地区龙马溪组的两种典型结核类型:“均质”结构结核内部矿物种类及含量分布均匀;“圈层”结构结核则内部均质,边缘普遍发育针状过度生长区域。在此基础上,对结核进行原位黄铁矿硫同位素测试。结果表明,结核内成岩重晶石(粒径≈50μm)、34S-富集特征的块状黄铁矿的富集及重晶石假晶交代作用的普遍发生指示其与SMTZ密切相关。结核尺度下,结核边缘与中心处显著的δ34Spyr非均质性表明其源于多期次生长。

图1 龙马溪组典型结核类型及特征

在“均质”结构结核中,边缘的δ34Spyr含量为8.6‰,显著低于中心的18.8‰。在颗粒尺度上,单个黄铁矿颗粒的δ34S范围为−1.9‰到29.1‰。我们提出,“均质”结构结核的形成经历了三个阶段:(1)结核胚胎在硫酸盐还原带内形成,基于扩散-沉淀模型形成(34S-亏损)黄铁矿边缘;(2)在SMTZ内,重晶石发生溶解和再沉淀,通过形成较大粒度的成岩重晶石促进结核体生长。同时,AOM–SR作用下,SMTZ顶部附近的残余富集34S的硫酸盐池及溶解重晶石释放的硫酸盐均被还原,生成富集34S的自形黄铁矿;(3)SMTZ之下,硫酸盐的枯竭导致重晶石被其他矿物大规模取代。“圈层”结构结核体外部的针状过度生长区域表明其经历了显著的后期改造。其初始阶段与“均质”结构结核体类似,而边缘的针状矿物则是SMTZ垂向迁移的结果。此外,常与SMTZ密切相关的方解石在这些结核中相当罕见。相反,石英取代方解石成为结核基质,并普遍发生对重晶石的假晶交代。我们提出,结核中石英,而非方解石的显著富集源于古SMTZ内OSR(有机碎屑硫酸盐还原作用)的发生。该过程改变了孔隙水的pH值和碱度,促进石英的沉淀,为追踪古SMTZ内的OSR反应提供岩石学印记,也为反演古海洋有机碳-甲烷-硫酸盐通量比例提供线索。

图2 龙马溪组自生结核形成模式图

研究成果近期发表在地学领域国际重要期刊GSA Bulletin。论文通讯作者为437必赢会员中心梁超教授,操应长教授,第一作者为437必赢会员中心博士生籍士超,合作者包括437必赢会员中心刘可禹教授,郝芳教授。

论文信息:Ji, S., Liang, C., Cao, Y., Wu, J., Liu, K. and Hao, F. (2025) Tracing organoclastic sulfate reduction within the sulfate-methane transition zone: Petrographic and in situ sulfur isotope evidence from Early Silurian nodules. GSA Bulletin. 10.1130/B38047.1.